জন্মেছিলেন তখনও পুরনো না হয়ে যাওয়া ঢাকার মাহুতটুলীতে ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর। শৈশব কৈশোরসহ জীবনের শুরুর দিকের একটা বড় অংশ কাটিয়েছেন পুরনো হয়ে আসা নগরীর ঐ অংশে। পরবর্তী জীবনে হয়েছেন কবি। শুধু কবি বললে ভুল হবে। হয়েছিলেন বাংলার সর্বকালের অন্যতম সেরা কবি। স্কুলে থাকতে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক করে চিনতেন না, অথচ তরুণ বয়সেই পশ্চিম বাংলার সব বাঘা বাঘা কবি, সাহিত্য সমালোচকদের বাহবা কুড়িয়েছেন। পরের জীবনে আর কখনো পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি আর।

পুরোদস্তুর অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার এই কবি পেশাগত জীবনেও ছিলেন সাহসী। কবি পরিচয়ের ছায়ায় খানিকটা যেন ম্লান তাঁর সাহসী সাংবাদিকতার গল্প। প্রায় তিন দশক ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্র, রেডিও মিলিয়ে সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছেন প্রায় তিন দশক। সবসময় সোচ্চার কণ্ঠের এই কবি পাকিস্তান আমলে সরকারের রক্তচক্ষু দেখেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও স্বৈরাচার এরশাদের রোষে পড়ে সাংবাদিকতাই ছেড়ে দিতে হয় তাকে।

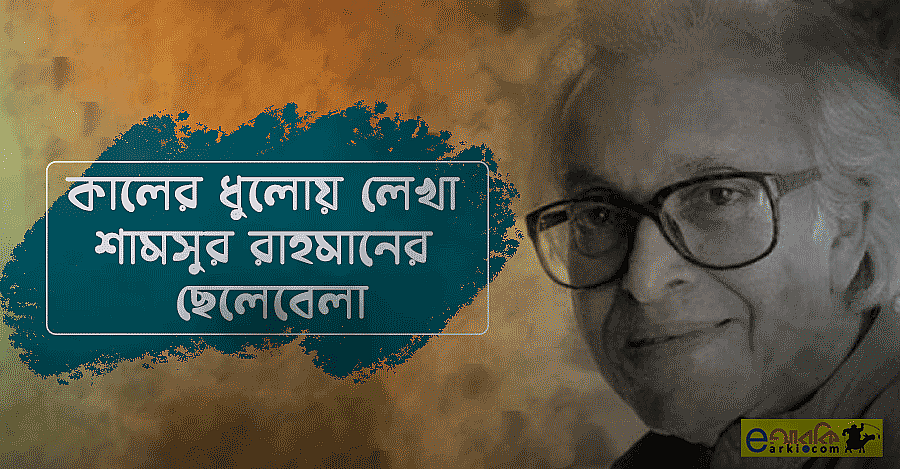

শামসুর রাহমান গত হয়েছেন তাও প্রায় এক যুগ। কিন্তু দীর্ঘ জীবনে রেখে গেছেন ১০০'র মত কাব্যগ্রন্থ ও কবিতার বই। যাপনের সব অনুভূতিই এসেছে তাঁর কবিতায়। কবিতার মতো সুন্দর তাঁর আত্মজীবনী 'কালের ধুলোয় লেখা' বইটাও। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু করে প্রৌঢ়ত্ব, পুরো সময়টাকেই যেন এক মলাটে চমৎকারভাবে বন্দি করে ফেলেছিলেন। মাহুতটুলীর ছোটবেলা যেন অনেক বেশি জীবন্ত তাঁর লেখায়। আত্মজীবনী থেকে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের শুরুর দিককার কয়েকটি গল্প আজ থাকছে eআরকির পাঠকদের জন্য।

১# ডানপিটে ছোটবেলা

পোগজ ইশকুলে সহপাঠী হিসাবে পেয়েছিলাম আবু তাহের, বিমল, সুবিমল, অনিল, সুনীল, শিশির, নীহার, সূর্যকিশোর, আশরাফ, সুজা, নিরঞ্জন এবং আরও অনেককে। আমাদের ইশকুলের মোট আট শ’ ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র দশজনের বেশি ছিল না, বাকি সবাই হিন্দু। মুসলমান ছাত্রদের প্রতি অবহেলার কিছু পরিচয় পাওয়া যেত টিফিন ঘরের ব্যবস্থাপনায়। আমাদের পানির এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসটি রাখা হতো জলখাবার ঘরের বাইরে কিছুটা অযত্নে। হিন্দু ছাত্রদের জন্য ছিল অনেক পিতলের গ্লাস আর সেগুলো থাকত ঘরের ভেতর। কোনও কোনও শিক্ষকের আচরণে সাম্প্রদায়িকতা ফুটে উঠত, লক্ষ করেছি। শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ তপাদার সেই দু’তিনজনের অন্যতম। অন্য শিক্ষকদের স্নেহ এই সামান্য মালিন্যকে মুছে ফেলত নিমেষে। চিন্তাহরণ সোম আমার প্রতি ছিলেন এতই স্নেহশীল যে আমার কয়েকজন সতীর্থ আমাকে চিন্তাহরণ বাবুর জামাই বলে ডাকত। কোনও কোনও হিন্দু ছাত্র রাগান্বিত হলে আমাকে নেড়ে বলে ডাকত। এ জন্য একদিন আমিও ক্রুদ্ধ হয়ে একজনের সঙ্গে মারপিট করেছিলাম, ঘুষি মেরে রক্ত বের করে দিয়েছিলাম ওর মুখ থেকে। সে, বোধহয় ওর নাম বিজয়, ক্লাশ টিচারের কাছে নালিশ করে আমার বিরুদ্ধে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। ক্লাশ টিচারের কাছে নালিশ করে আমার বিরুদ্ধে। তখন আমি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। ক্লাশ টিচার যখন জিজ্ঞেস করলেন ওকে কেন মেরেছি, আমি নির্ভয়ে কারণটি উল্লেখ করলাম। তিনি আমাকে কিছুই বললেন না, বিজয়কে শাস্তি দিলেন। এসব কারণেই সাম্প্রদায়িকতা আমাকে কখনও স্পর্শ করে নি।

২# বন্ধু যখন 'আয়রন ম্যান'

অসাম্প্রদায়িক হবার শিক্ষা পেয়েছি আব্বার কাছে। তিনি কখনও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে আমাদের সামনে বড় করে তুলে ধরেন নি। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, সবাই যে একই মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত এটা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন।

আব্বার এই শিক্ষার ফলেই আমি কখনও আবু তাহের এবং সূর্যকিশোরের মধ্যে কোনও প্রভেদ খুঁজে পাই নি, একমাত্র তাদের দুজনের চেহারার পার্থক্য ছাড়া। দু’জনের প্রতিই ছিল আমার সমপরিমাণ টান। কখনও কখনও সূর্যকিশোরের জন্যেই বেশি মন কেমন করত। ছুটে যেতাম ওদের বেচারাম দেউড়ির বাসায়, সেও চলে আসত আমাদের মাহুৎটুলীর বাসায়। সূর্যকিশোরের পড়াশোনায় মন ছিল না, পরীক্ষায় সে ভালো নাম্বার পেত না; পক্ষান্তরে আবু তাহের ক্লাসের সেরা ছাত্রদের অন্যতম, সবসময়, ভালো ফল প্রত্যাশী। সূর্যকিশোর পরীক্ষায় ভালো না করুক, কিন্তু ব্লেড ভক্ষণে তার পারদর্শিতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। অবলীলাক্রমে সে একটা আস্ত চকচকে ব্লেড চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। কেরোসিন খাওয়ার অভ্যাসও ছিল ওর। সূর্যকিশোরই আমাকে ইশকুলের সরস্বতী পূজা দেখতে নিয়ে যায়। নইলে হয়তো ছেলেবেলায় সরস্বতী পূজা আমার দেখাই হতো না। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আমি একাই সেদিন স্কুল প্রাঙ্গণে। আর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে গরহাজির ছিলেন মৌলভী সাহেব।

৩# 'বহুকষ্টের' সঞ্চয়

ছেলেবেলায়, যখন আমি স্কুলের ছাত্র, আমার নান্দনিক ক্ষুধা মিটিয়েছে কিন্তু সস্তা ছবি। পোগজ ইশকুলে যেতে হতো বাবুর বাজার অতিক্রম করে। আরেকটি সহজ পথ ছিল, যেতে সময়ও কম লাগত। জিন্দাবাহার লেন পেরিয়ে; ইসলামপুর হয়ে শাঁখারি বাজারের ভেতর দিয়ে পোগজ স্কুলে পৌঁছে যেতাম। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই বেছে নিতাম বাবুর বাজারের পথ। কারণ বাবুর বাজারে কয়েকটি ছবির দোকান ছিল। সেসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ছবি দেখা যেত। তেমনি একটি দোকানে দেখেছিলাম দুলদুলের ছবি। কাঁচের আড়ালে তীরবিদ্ধ রঙিন দুলদুল। ‘বিষাদ সিন্ধু’ পড়া ছিল বলে ইমাম হোসেনের ঘোড়া দুলদুল ছিল আমার চেনা। এখন বুঝি সেই ছবি ছিল খুবই সাধারণ, শিল্পের ‘শ’টুকু তাতে ছিল না। কিন্তু তখন স্কুলে যাওয়ার পথে কতদিন সেই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেছি ঘন্টার পর ঘন্টা। দুলদুলের ছবিটি কিনতে পয়সা যোগাড় করা তখন সহজ ছিল না। জানি, আম্মার কাছে টাকা চাইলে পেয়ে যেতাম। কিন্তু কেন জানি মনে-মনে স্থির করে ফেললাম, আমার টিফিনের পয়সা জমিয়ে দুলদুলের ছবি কিনব। কিন্তু টিফিনের পয়সা আর জমে না। রোজ এক পয়সা পেতাম টিফিনের জন্যে। হয়তো কিছু পয়সা জমত, কিন্তু মাঝে মাঝে পেয়ারা কিংবা বরই খাওয়ার লোভ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ত। ফলে অনেকগুলো পয়সা মিলে চার আনা আর হতো না। দোকানের ছবি দোকানেই ঝুলত, শূন্যহাতে ফিরে আসতাম বাড়িতে। এক পয়সা দু’ পয়সা পরে একদিন জমিয়ে ফেললাম চার আনা এবং সেদিনই কেনা হয়ে গেল আমার ছেলেবেলার প্রথম সম্পত্তি- রক্তাক্ত দুলদুল। দুলদুলকে ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে অপরিসীম আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই ছবি অনেক দিন ছিল আমাদের ঘরে।

৪# কবিগুরুর সাথে পরিচয়

যে দোকান থেকে দুলদুল কিনেছিলাম তার কাছে ছিল আরেকটি ছবির দোকান। সেটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং ছবিবহুল। দেবদেবীর ছবি; সরস্বতী ছাড়া অন্য কাউকে শনাক্ত করা আমার পক্ষে মুশকিল ছিল, বড়জোর শিবকে চিনতাম তার গলায় সাপ এবং কপালে চাঁদের জন্যে, এক ধরণের আকর্ষণও বোধ করতাম। কিন্তু সেটি কেনার দুর্মর বাসনা জাগে নি। তা’ছাড়া ছবিটা ছিল বৃহদায়তন। আমার ক্রয়ক্ষমতার অনেক বাইরে। কিনতে পারলেও শিবের ছবি হাতে নিয়ে বাড়িতে ঢোকা সম্ভব হতো না। আমার প্রবেশ নির্বিগ্ন হলেও মহাদেবের প্রবেশাধিকার নিয়ে যে সওয়াল জবাব হতো তা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত। দেবদেবীর ছবির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের ছবিও ছিল নিশ্চয়, কিন্তু আমি তখন এরকমই অর্বাচীন ছিলাম যে কে গোবিন্দ এবং কে রবীন্দ্র তা বলতে পারা আমার পক্ষে আদৌ সহজ ছিল না, যেমন ছিল না জটিল অঙ্ক কষা। বলতে খারাপ লাগছে, তখন রবীন্দ্রনাথের কোনও অস্তিত্বই ছিল না আমার কাছে। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর কবিতা পড়েছি সত্য, কিন্তু বাংলার কবি সার্বভৌমের মহিমা বিষয়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অসচেতন। কাকে বলে কাব্য এবং কাকে কবি, এই ধারণাই ছিল না আমার।

আমার মেজো ভাই, আজিজুর রাহমান চৌধুরী, চালো আবৃত্তিকার ছিলেন না। আবৃত্তি চর্চা তিনি করেন নি কোনওকালে। কিন্তু ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটি, আমার মনে পড়ে, বহুবার পড়েছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। বিশেষ করে ‘মহামানবের সাগরতীরে’ পৌঁছে তিনি কণ্ঠস্বরকে জোরালো করে তুলতেন। হয়তো কবিতাটির ছন্দ তাঁর মন কেড়েছিল, কিংবা ‘মহামানবের সাগরতীরে’ শব্দবন্ধটি তাঁর ভ্রমণ চিত্তকে দোলায়িত করত। এমনও হতে পারে মহামানবের সাগরতীরে’র সম্মোহনে তিনি নৌবাহিনীতে যোগ দেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, ঘুরে বেড়ান সমুদ্র থেকে সমুদ্রান্তরে। যা হোক, মেজো ভায়ের এই কবিতা পাঠ আমার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমিও আলোড়িত হতাম ‘মহামানবের সাগরতীরে’র কথা কল্পনা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আমার মনে কোনও রেখাপাত করে নি সেই বয়সে, বাংলাভাষার মহত্তম কবির মাহাত্ম্য কিছুটা উপলব্ধি করার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা-পরবর্তী এক বিকাল পর্যন্ত, যে বিকাল আমার পক্ষে ছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অনুরূপ। আমার নিজের কোনও সৃষ্টিকর্মের জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর, বিপুল সাহিত্যলোক প্রবেশের লগ্ন হিসাবে।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও লজ্জিত বোধ করি। তখন নিচে ক্লাসে পড়ি। একদিন ইশকুলে এসে ক্লাসরুমে বসেছিলাম যথারীতি। হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল। কিসের ছুটি? রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন, সে জন্য ছুটি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখিত হই নি বিন্দুমাত্র, বরং ছুটি পাওয়া গেল বলে আনন্দিত হই। রবীন্দ্রনাথ এবং মৃত্যু উভয় সম্পর্কে অচেতন ছিলাম, তাই সেদিন অমন একটি সবদিক অন্ধকার করে দেয়া সংবাদ শোনার পর বই বাগলাদাবা করে, শব্রি আম খেতে-খেতে হাসিখুশি বাড়ি ফিরছিলাম।

৫# পঁচিশ টাকার কবিতা

১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি ভর্তি হই তখন স্বপ্ন দেখেছিলাম একটি বড় ভবনে প্রবেশ করব, কিন্তু এখানেও আমার স্বপ্নভঙ্গ হলো। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে। এই ভবনের অর্ধেকটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে রূপান্তরিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগে পড়ে আধখানা দালান এবং কার্জন হল। আমি যখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই তখন এই বিভাগে বেশ ক'জন নামজাদা অধ্যাপক ক্লাস নিতেন। এঁরা হলেন এমএন ঘোষ, যাঁকে সংক্ষেপে বলা হতো এমএনজি, এসএন রায়, আমলেন্দু বসু, বিসি রায়, অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখ। অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী আমাদের পড়াতেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের রোমান্টিক কবিদের কাব্য। তিনি কিটস, শেলী, বায়রনের কবিতা পড়িয়েছেন।

পরীক্ষায় কৃতিত্বের ঝলক দেখাতে না পারলেও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে আমার কিছু সাফল্য ধরা পড়েছিল সে-সময়ে কারও কারও কাছে। আমার শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী আমার লেখায় একজন ভালো কবির আভাস পেয়েছিলেন_ এ কথা আমি বুঝতে পারি তাঁর উদার আচরণে। মনে পড়ে, একদিন দুপুরে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে তাঁর বাসার দিকে রওনা হন। তাঁর বাসা ছিল ওয়ারীতে। তিনি সাইকেল চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি সেদিন সাইকেলে সওয়ার না হয়ে পুরো রাস্তাই সাইকেল হাতে করে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাসায় পৌঁছেন। চলার পথে তিনি ফুলবাড়িয়া স্টেশনের রেল লাইনে রাখা কিছু বাতিল রেলওয়ের ওয়াগনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে বলেন, 'দেখ মানুষের কী দুর্ভোগ।' আমি ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে দেখি ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে ক'জন নারী, পুরুষ এবং শিশু ওয়াগনের ভেতর বসে আছে। এরা সবাই রিফিউজি, যারা বিহার থেকে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এসব ওয়াগনের ভেতরেই এরা দিনরাত কাটাচ্ছে। আমার শিক্ষক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী বললেন, 'এসো আমরা দু'জনই এদের নিয়ে কবিতা লিখি।'

তিনি ছিলেন ষোল-আনা অসাম্প্রদায়িক এবং প্রগতিশীল। ঢাকার বেশ ক'জন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। তাঁর ওয়ারীর বাসার ড্রইংরুমে আড্ডায় মিলিত হতেন কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক এবং অধ্যাপকগণ। সেই আড্ডায় শরিক হওয়ার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আমার সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল স্যারের ভালোবাসা এবং ঔদার্য্যের জন্য। কবি এবং সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন, মনে পড় অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর বাসায় নিয়মিত আসতেন।

সৈয়দ নুরুদ্দিনের চেহারা ভালো এবং বুদ্ধিদীপ্ত ছিল। তার কথাতেও ছিল বুদ্ধির ঝলক। তিনি নৌকো নিয়ে কয়েকটি চমৎকার কবিতা লিখেছেন। এ জন্য ফররুখ আহমদ তাকে নিয়ে 'হায়াত দরাজ খান' পাকিস্তানি ছদ্মনামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলেন সে কালে। ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ এবং আরও কিছু কবিতা আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার সঙ্গে কথা বলে একদা আনন্দে পেয়েছি সত্য, কিন্তু সৈয়দ নুরুদ্দিনকে সেই না-হক আক্রমণ আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করেছিল।

যা হোক, অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চক্রবর্তীর ড্রইংরুমে একদিন স্বয়ং গৃহকর্তা এবং আমি ওয়াগন বিষয়ে কবিতা পড়লাম। আমার কবিতাটির নাম ছিল 'কয়েকটি দিন, ওয়াগনে'। সৈয়দ নুরুদ্দিন সে কালে একটি উঁচু দরের সাহিত্যপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সেই সম্ভাব্য পত্রিকার জন্য তিনি লেখা সংগ্রহ করছিলেন। সম্পাদক সৈয়দ নুরুদ্দিন স্যারের কবিতাটি চাইলেন। কিন্তু স্যার তাঁর কবিতা দিলেন না। তিনি সম্পাদককে আমার উপস্থিতিতেই বললেন, 'শামসুর রাহমানের কবিতাটি আপনার পত্রিকার জন্যে নিন। ওর কবিতা আমার কবিতার চেয়ে অনেক বেশি ভালো হয়েছে।' স্যারের এই বিরল ঔদার্য্যে আমি স্তম্ভিত তো হলামই, আমার চোখও ছলছলিয়ে উঠল। সৈয়দ নুরুদ্দিন আমার কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ কবিতাটি চেয়ে নিলেন এবং মানিব্যাগ থেকে পঁচিশ টাকা বের করে আনাড়ি, তরুণ কবিকে দিলেন। সেকালে একটি কবিতার জন্যে পঁচিশ টাকা পাওয়া ছিল মস্ত ব্যাপার। দুঃখের বিষয়, সেই পত্রিকা কখনও দিনের আলো দেখেনি। পরে আমি পঁচিশ টাকা ফেরত দিতে চাইলেও সৈয়দ নুরুদ্দিন সেই টাকা কিছুতেই নিতে চাননি। তারুণ্যের ভোরবেলা লেখা সেই কবিতা অনিল সিংহ সম্পাদিত এবং কলকাতা থেকে প্রকাশিত উন্নতমানের প্রগতিশীল পত্রিকা 'নতুন সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়েছিল। আমার এই কবিতায় সোৎসাহে সুর সংযোজন করেছিলেন বন্ধু হামিদুর রহমান। পরে হামিদের ভাই সাঈদ আহমদ সেই সুরটি সেতারে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে বাজান।

পাঠকের মন্তব্য